○山形村立小学校職員服務規程

平成12年4月1日

教育委員会訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 通常の服務

第1節 服務の宣誓等(第5条―第8条)

第2節 勤務等(第9条―第17条)

第3節 勤務時間等(第18条―第18条の3)

第4節 職務専念義務の免除等(第19条―第23条)

第5節 休暇等(第24条―第28条)

第6節 校長の服務(第29条―第37条)

第3章 非常の際の服務(第38条・第39条)

第4章 雑則(第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令、条例及び規則に定めるもののほか、山形村立の小学校及び共同調理場に勤務する一般職の職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 教育職員 前条に定める職員のうち、長野県学校職員の給与に関する条例(昭和29年長野県条例第2号)第2条第1項第5号に掲げる職員をいう。

(服務の基準)

第3条 教育職員は、法令の定めるところにより、全体の奉仕者として勤務し、教育の目的を達成する自己の使命を自覚し、職務の遂行に当たっては、誠実かつ公正に全力を挙げてこれに専念しなければならない。

2 教育職員以外の職員は、法令の定めるところにより、全体の奉仕者としての職責を自覚し、職務の遂行に当たっては、公正かつ能率的に全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(秘密の保持等)

第4条 職員は、常に、秘密の保持、執務環境の整理、接遇等に配慮し適切な処置をしなければならない。

第2章 通常の服務

第1節 服務の宣誓等

(服務の宣誓)

第5条 新たに職員となった者(次条において「新規採用職員」という。)は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年山形村条例第4号)第2条の規定により、速やかに服務の宣誓をし、署名した宣誓書を校長に提出しなければならない。

3 校長(共同調理場の長を含む。第29条を除き、以下同じ。)は、提出された宣誓書を確認した後、速やかに教育委員会に提出しなければならない。

(新規採用職員の提出書類)

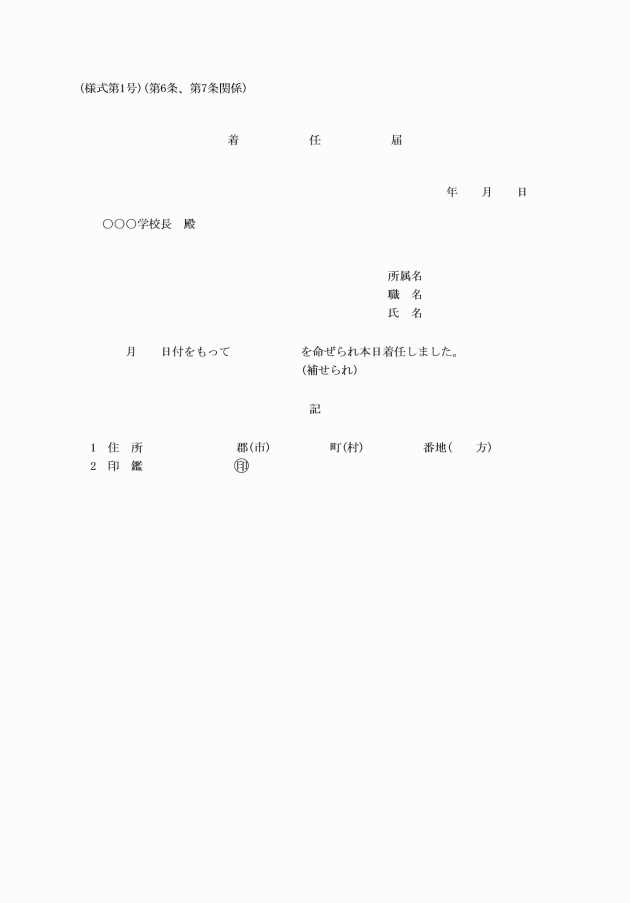

第6条 新規採用職員は、人事通知書の交付を受けた後、着任届(様式第1号)及び給与その他の手当等の支給を受けるために必要な書類等を速やかに校長に提出しなければならない。

(着任)

第7条 職員は、転任(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第40条の規定による免職及び採用をいう。以下同じ。)、転補(村内の他の学校等に勤務することとなる場合をいう。)を命ぜられたときは、その発令通知を受けた日から起算して7日以内に着任しなければならない。

2 職員は、病気その他やむを得ない理由により、前項に定める期間内に着任することができないときは、その理由及び着任の期日を校長(校長にあっては、教育長)に申し出て、承認を得なければならない。

3 職員は、着任したときは、直ちに着任届(様式第1号)を校長に提出しなければならない。

(出勤状況の把握)

第8条 校長は、職員の出勤状況を把握していなければならない。

第2節 勤務等

(定められた勤務時間中の離席)

第9条 職員は、定められた勤務時間中に勤務場所を離れようとするときは、その理由、行先等を校長等に告げて、常にその所在を明らかにしておかなければならない。

(退出の際の文書等の保管)

第10条 職員は、退出しようとするときは、その保管に係る文書及び物品を適切に処置しなければならない。

(不在の場合の事務処理)

第11条 職員は、公務のための旅行(以下「出張」という。)、休暇、休職、停職等のため不在となるときは、担当事務の処理状況を明らかにしておかなければならない。

(職員の出張)

第12条 職員の出張は、当該職員に旅行命令をする権限を有する者が別に定める旅行命令(依頼)票により行うものとする。

(出張の予定変更)

第13条 職員は、出張中において次の各号のいずれかに掲げる事由が生じ、旅行命令の内容又は期間に変更を要するときは、速やかに校長の指揮を受けなければならない。

(1) 用務の都合による変更

(2) 疾病、災害その他の事故による変更

(復命)

第14条 出張を終えた職員が帰着したときは、旅行命令をした者に速やかに復命しなければならない。

(事務引継)

第15条 職員は、転任、休職、退職等のため、担当事務に従事しないこととなるときは、速やかに担当事務の処理経過及び懸案事項を記載した事務引継書を作成し、後任者又は校長の指定する者に引き継ぎ、事務引継書に署名のうえ、事務引継書を添えてその旨を校長に報告しなければならない。ただし、校長の承認を得たときは、口頭によりこれを行うことができる。

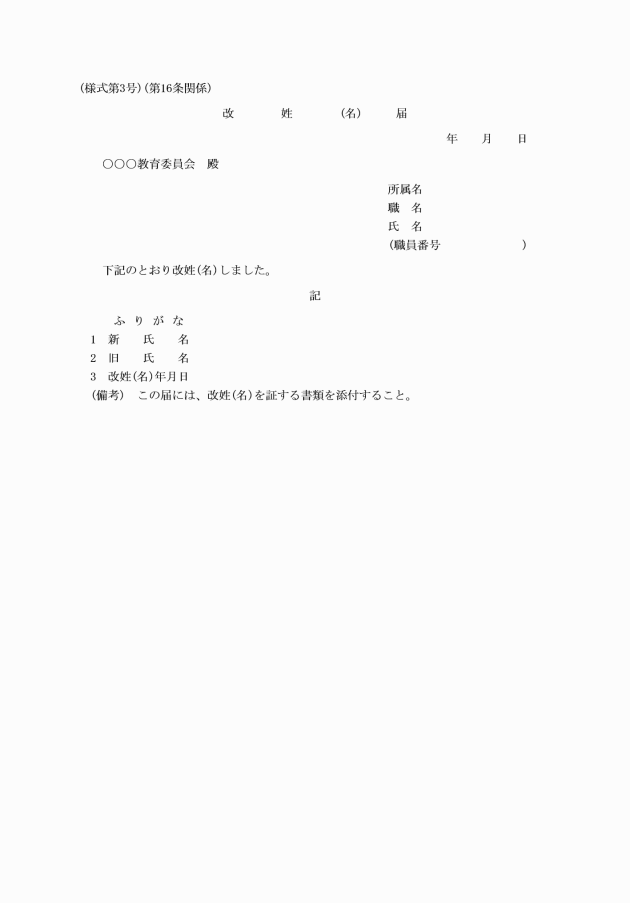

(1) 氏名を改めたとき。 改姓(名)届(様式第3号)

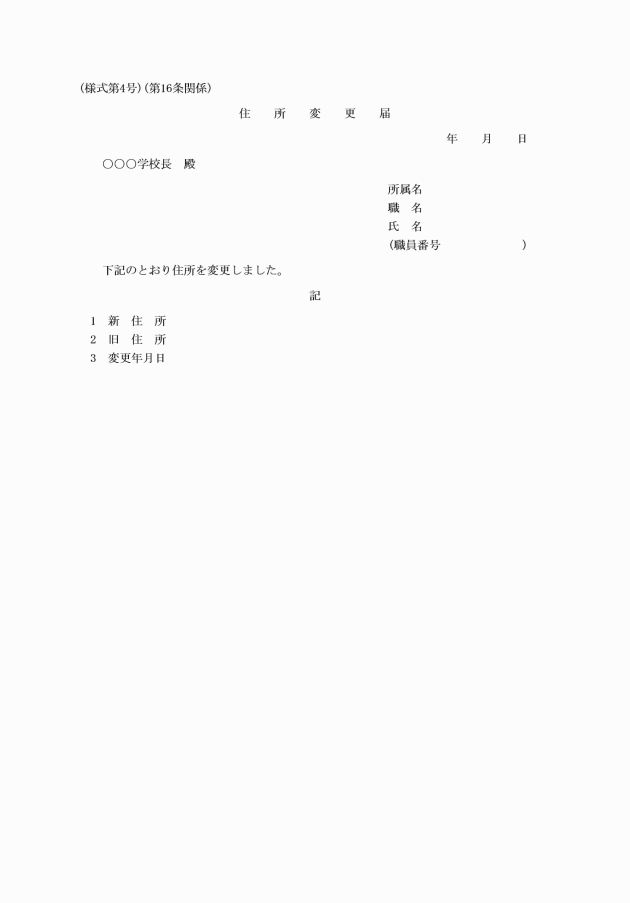

(2) 住所を変更したとき。 住所変更届(様式第4号)

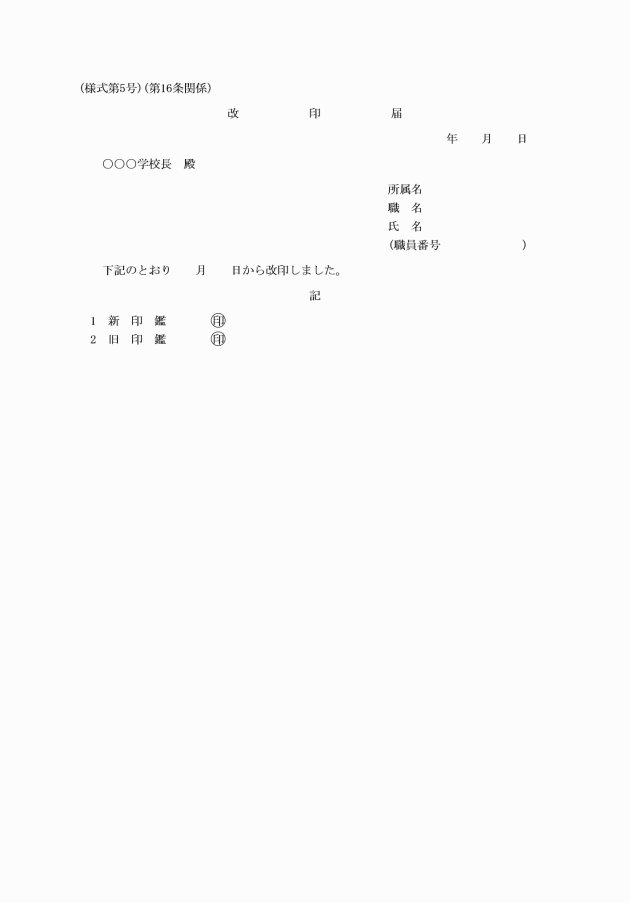

(3) 印鑑を改めたとき。 改印届(様式第5号)

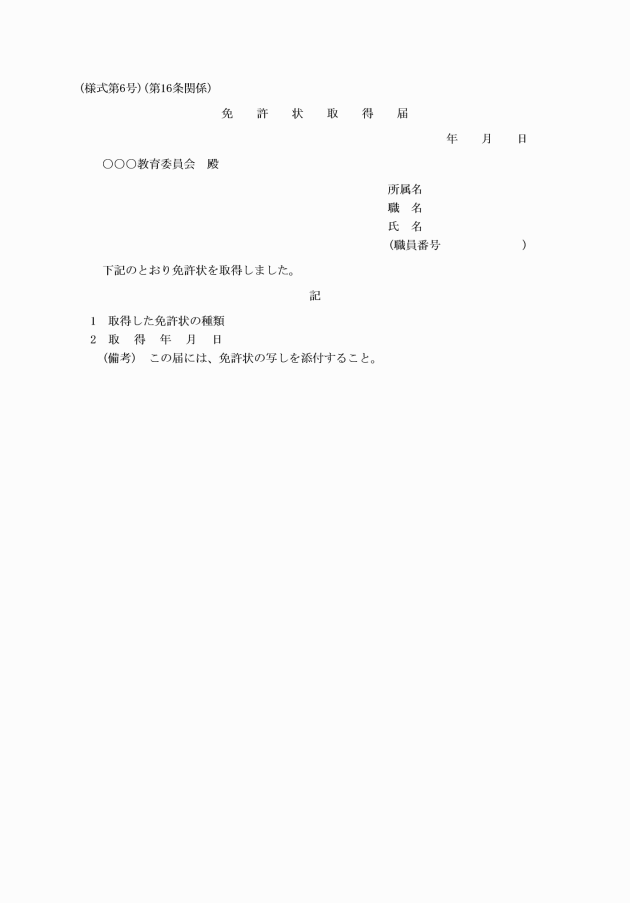

(4) 教員の免許状を取得したとき。 免許状取得届(様式第6号)

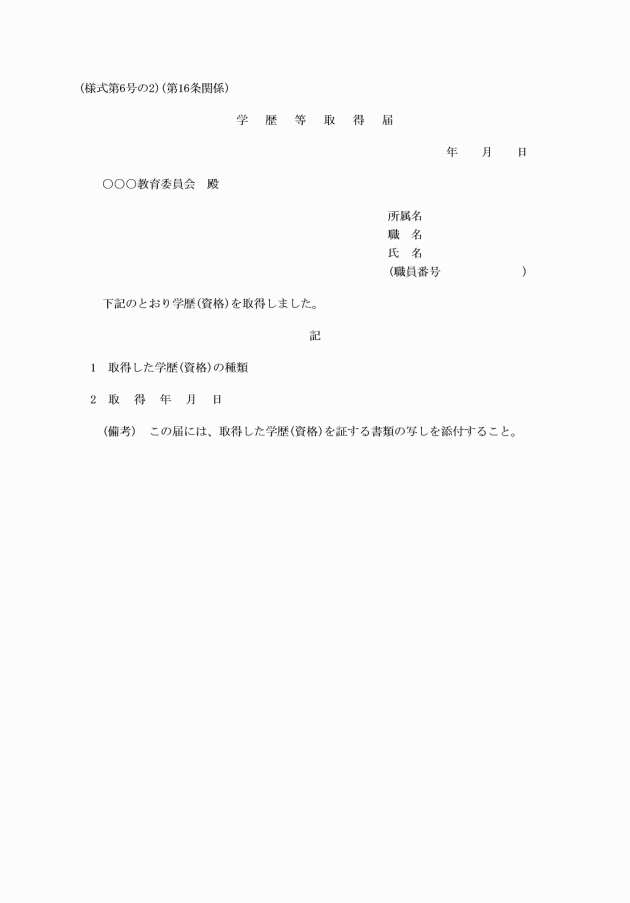

(5) 学歴又は資格を取得したとき。 学歴等取得届(様式第6号の2)

(妊娠中の女子職員の勤務軽減)

第17条 職員は、妊娠中身体に過激な業務を避け、他の軽易な業務に就こうとするときは、校長にその請求をしなければならない。

第3節 勤務時間等

(勤務時間等)

第18条 常勤の職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の勤務時間等は、学校職員の勤務時間等に関する規程(平成14年山形村教育委員会訓令第1号)に定めるところによらなければならない。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(第20条において「パートタイム会計年度任用職員」という。)及び法第22条の4第1項の規定により採用された職員の勤務時間は、校長が別に定める。

3 校長は、特別の業務に従事させる必要がある職員、職員の申告を考慮して勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がない職員その他校長が認める職員の勤務時間について、前2項の勤務時間とは異なる勤務時間となるように別に定めることができる。

4 校長は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、時間外勤務の必要性、勤務内容、勤務時間の割振り等について十分に検討の上、事前に、必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

5 校長は、職員の勤務時間等を定めたときは、文書等により職員に知らせなければならない。

(執務)

第18条の2 職員は、定められた勤務時間中、常に執務できるようにしなければならない。

2 教育職員以外の職員は、定められた勤務時間が終了したときは、速やかに退校しなければならない。

3 職員は、長野県の休日を定める条例(平成元年長野県条例第5号)第1条第1項に規定する県の休日及びこれらの日以外の日における前条第1項に規定する勤務時間以外の時間において、やむを得ない事由により登校又は在校するときは、別に定めるところにより登校又は在校している時間を、校長に通知しておかなければならない。

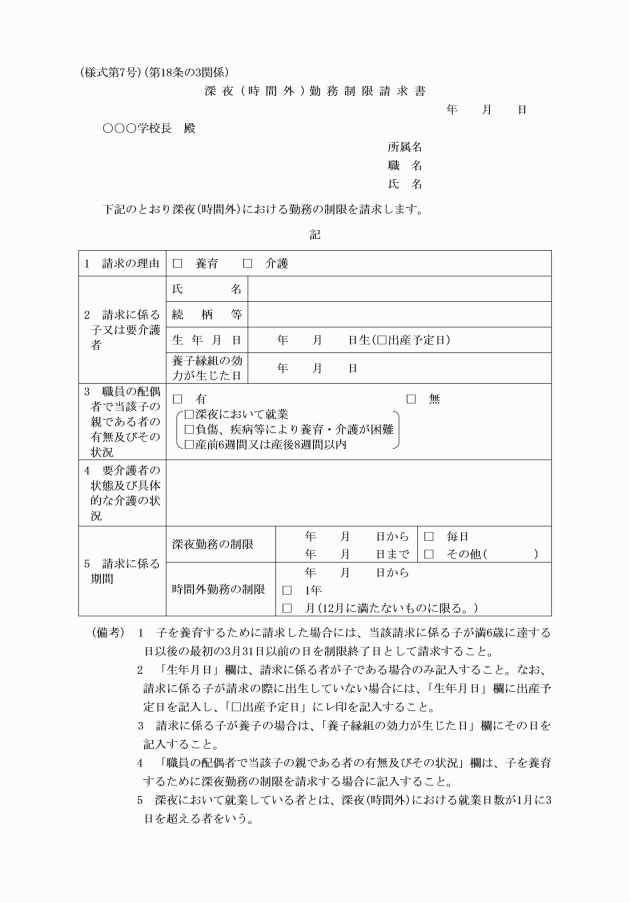

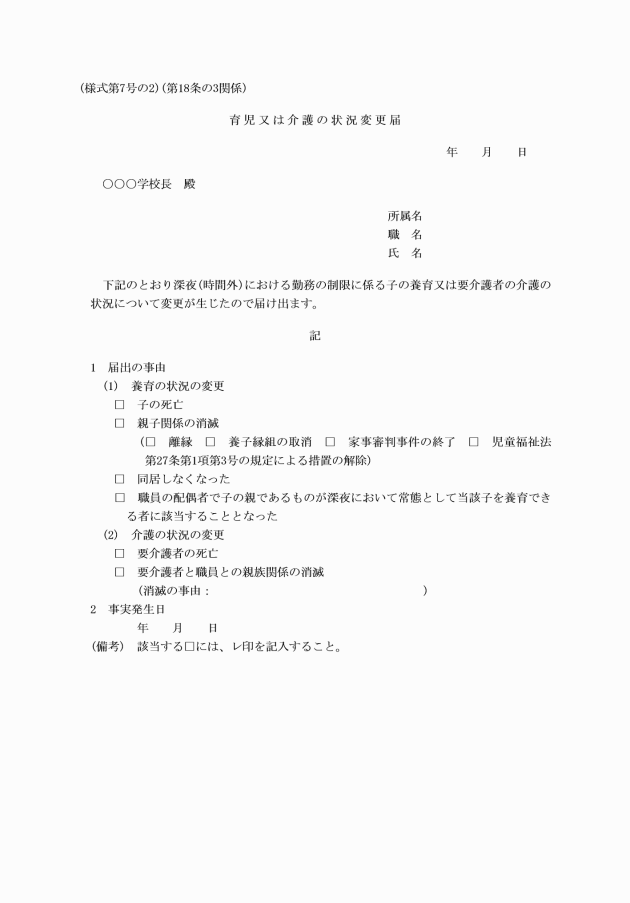

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第18条の3 職員は、深夜又は時間外における勤務の制限を請求しようとするときは、あらかじめ深夜(時間外)勤務制限請求書(様式第7号)に証明書類を添えて校長に提出しなければならない。

(1) 当該請求に係る子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。第27条において「育児休業法」という。)第2条第1項に規定する子をいう。以下この項及び第27条第4項において同じ。)又は要介護者が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が職員の子でなくなった場合又は当該請求に係る要介護者と職員との親族関係が消滅した場合

(3) 職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができる者に該当することとなった場合

第4節 職務専念義務の免除等

(職務専念義務の免除)

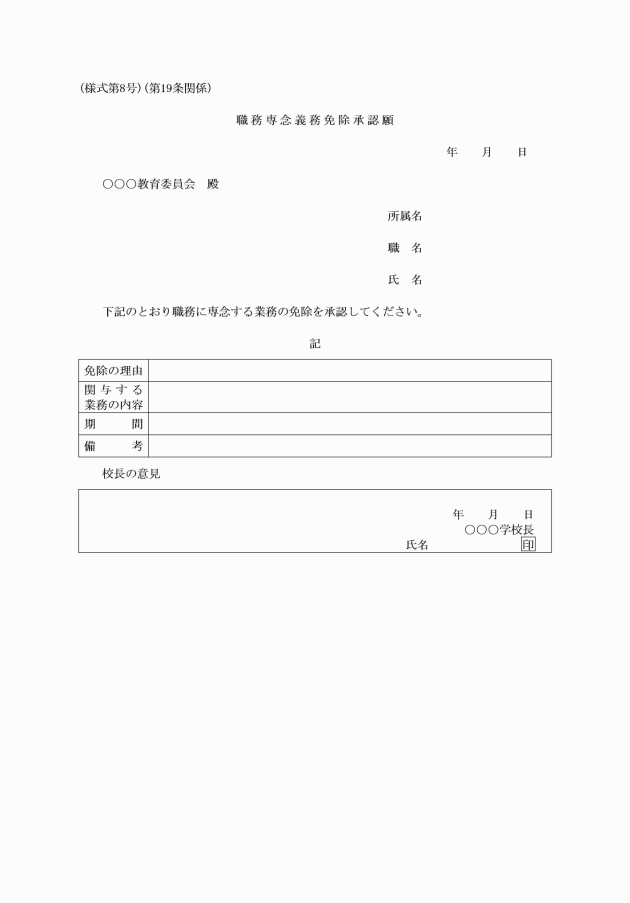

第19条 職員は職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年山形村条例第5号)第2条の規定により、職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、職務専念義務免除承認願(様式第8号)を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。ただし、厚生計画の実施に参加する場合等であって別に定めるものについては、この限りではない。

2 職員は、前項の承認を受けた期間の中途において、承認を受けた理由が消滅したときは、届け出なければならない。

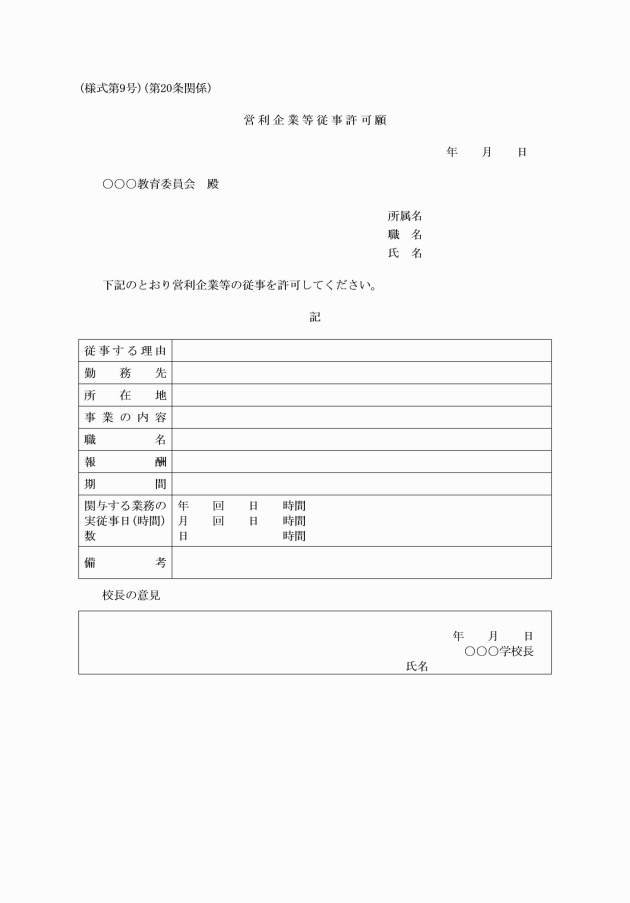

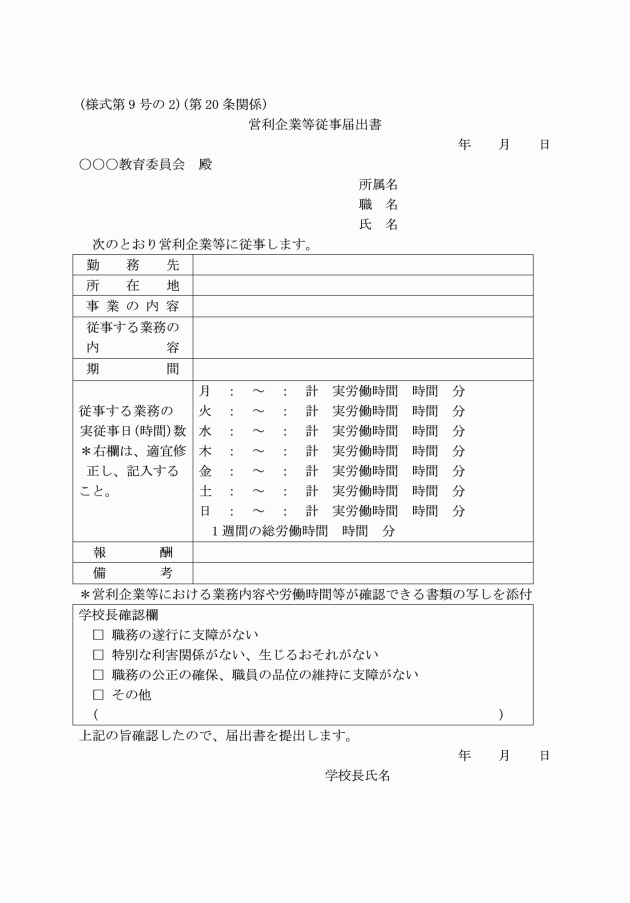

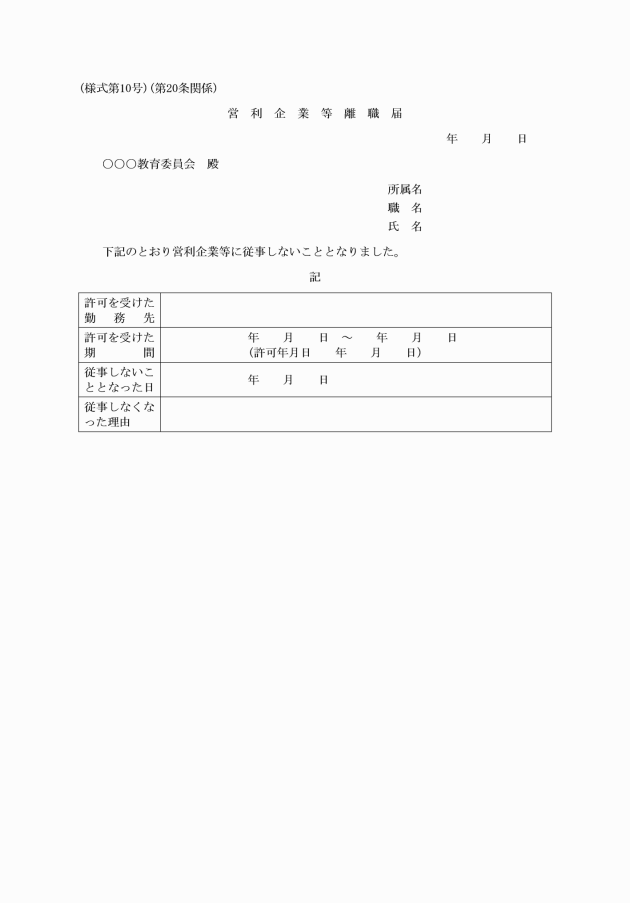

2 パートタイム会計年度任用職員は、営利企業等への従事をしようとするときは、営利企業等従事届出書(様式第9号の2)を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

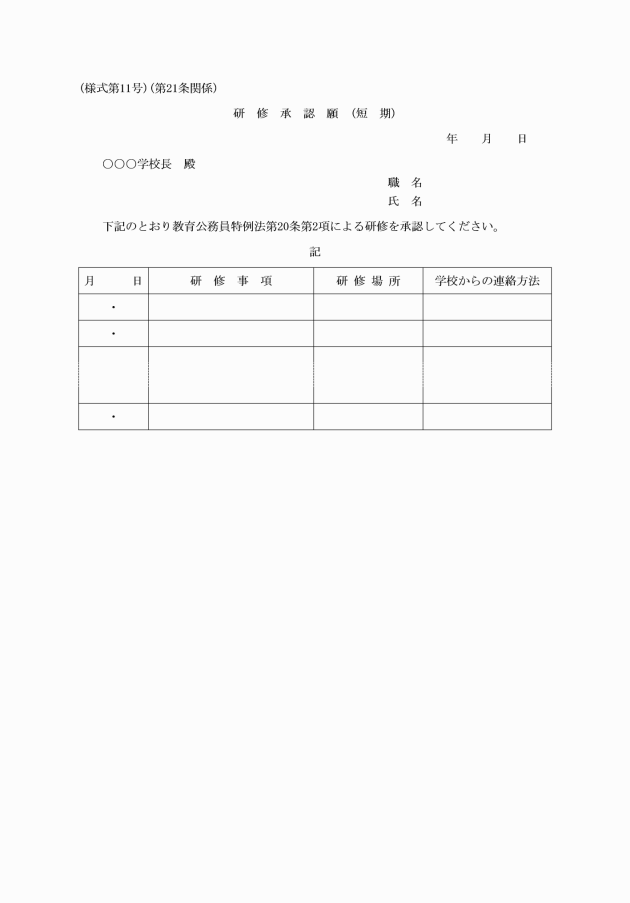

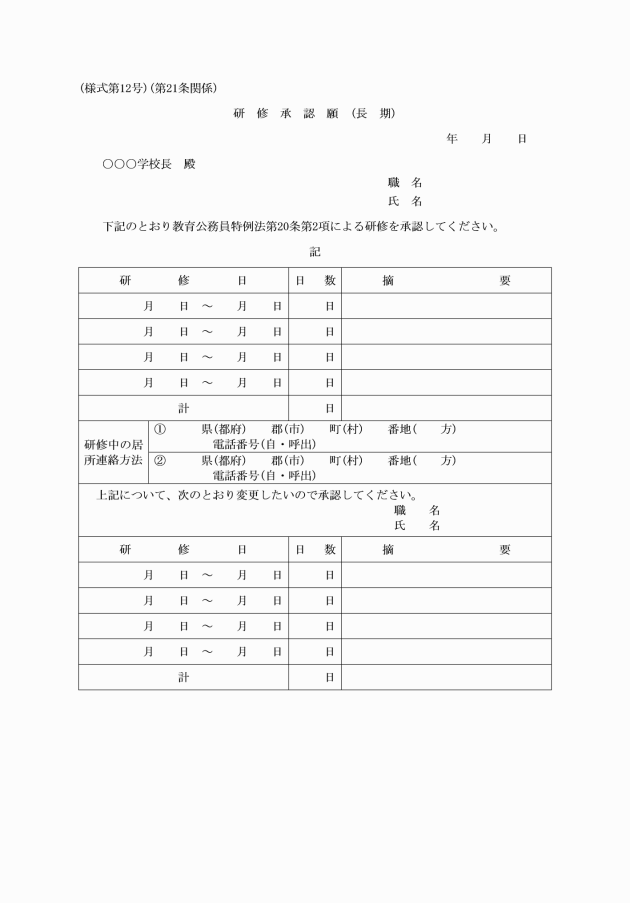

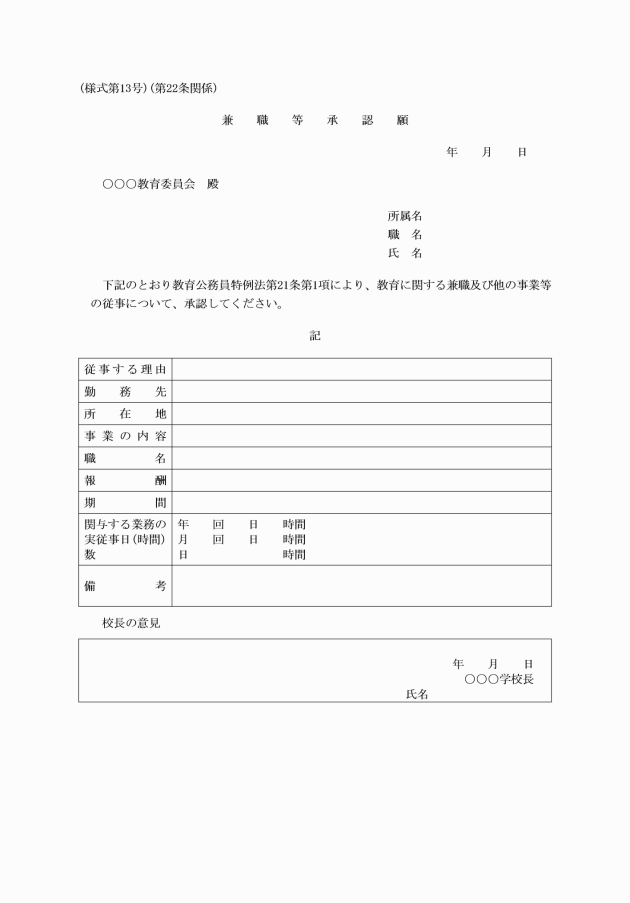

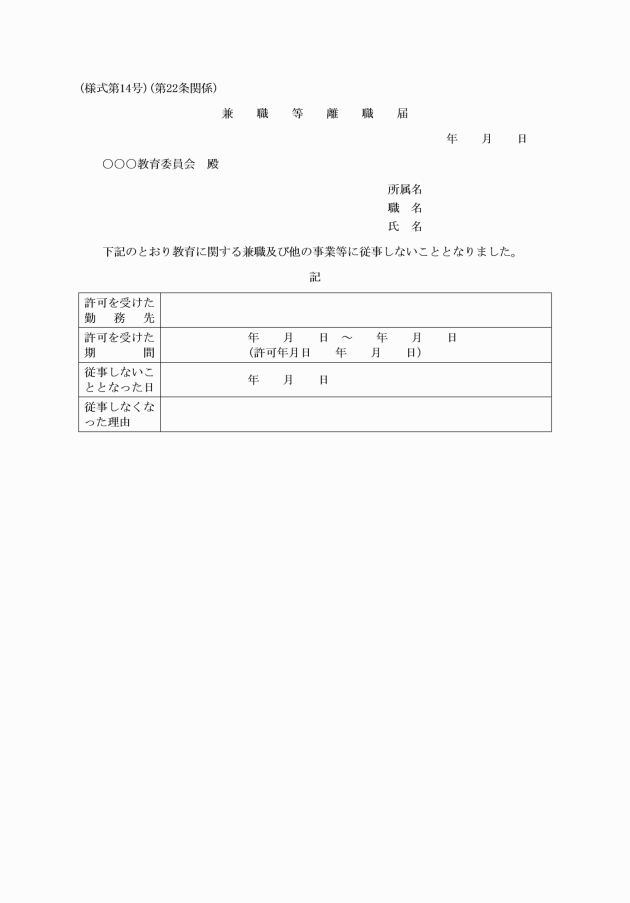

(兼職等の承認)

第22条 教育職員は、特例法第17条第1項の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事するための承認を受けようとするときは、兼職等承認願(様式第13号)を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

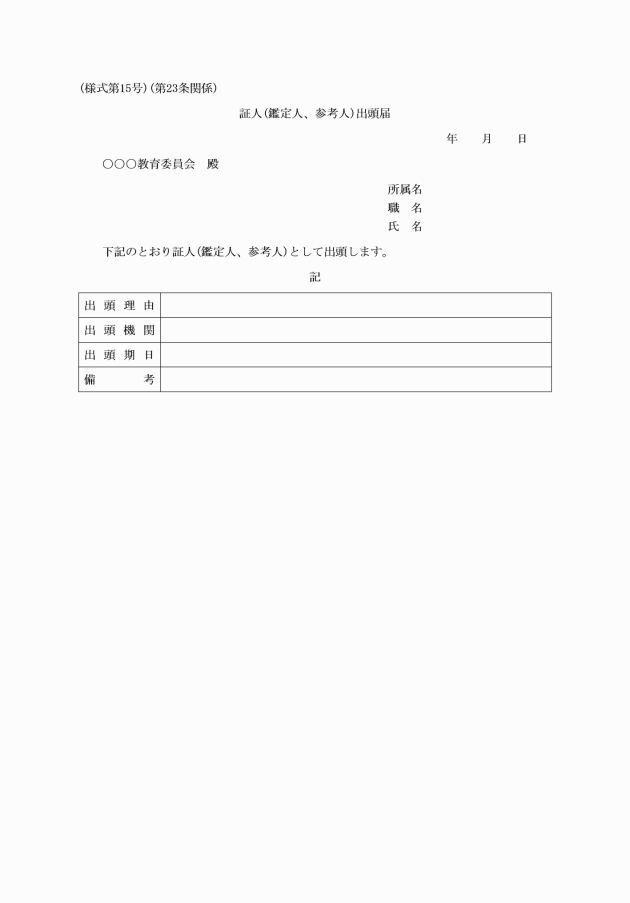

(証人、鑑定人等としての出頭)

第23条 職員は、職務に関連した事項について、法令による証人、鑑定人、参考人等として裁判所その他の官公庁へ出頭しようとするときは、あらかじめ証人(鑑定人、参考人)出頭届(様式第15号)を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の場合において、職員は、法第34条第2項の規定により、職務上の秘密に属する事項の発表について許可を受けようとするときは、その旨を記載した許可願を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

3 職員は、前2項の規定により出頭し、又は発表したときは、帰着後速やかにその旨を校長に報告しなければならない。

第5節 休暇等

(休暇等)

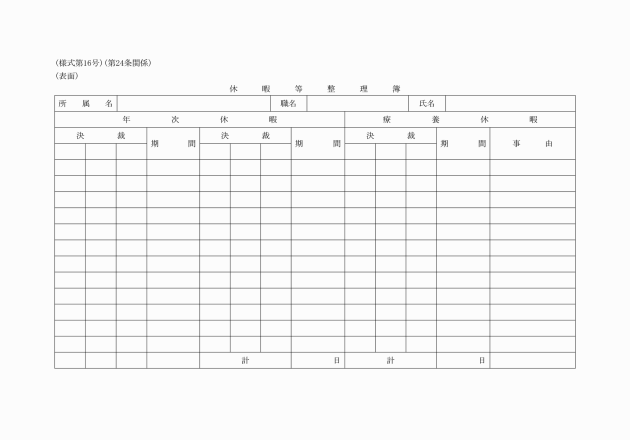

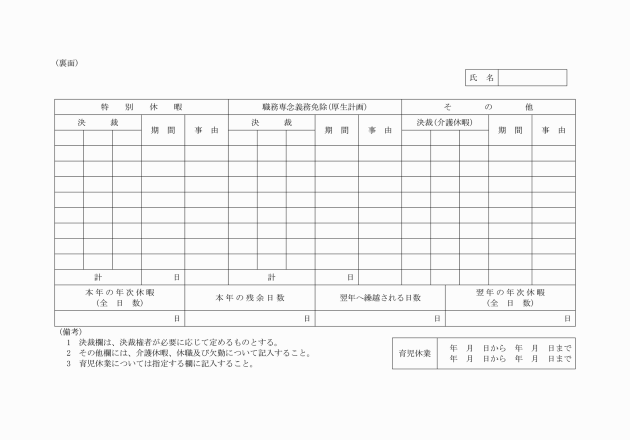

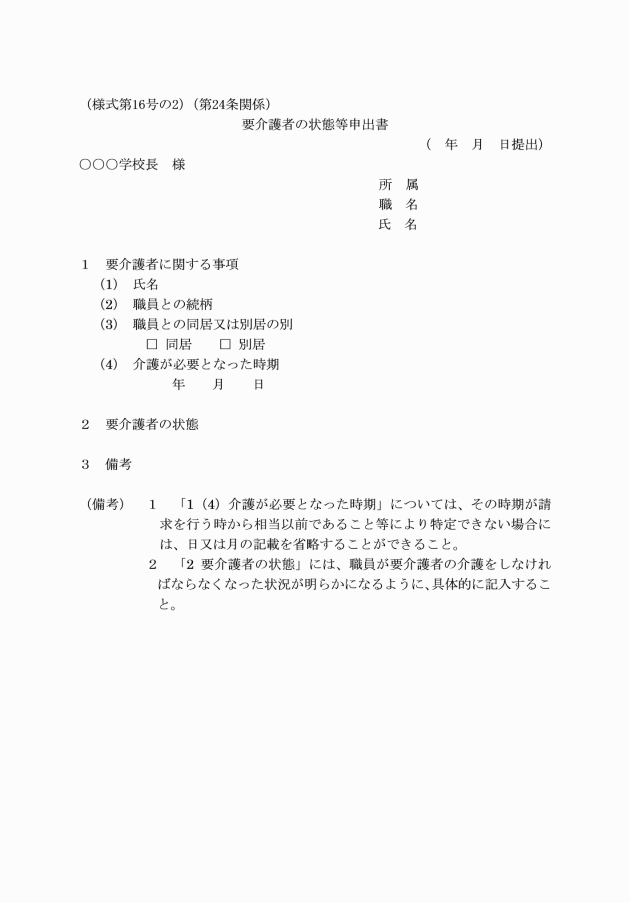

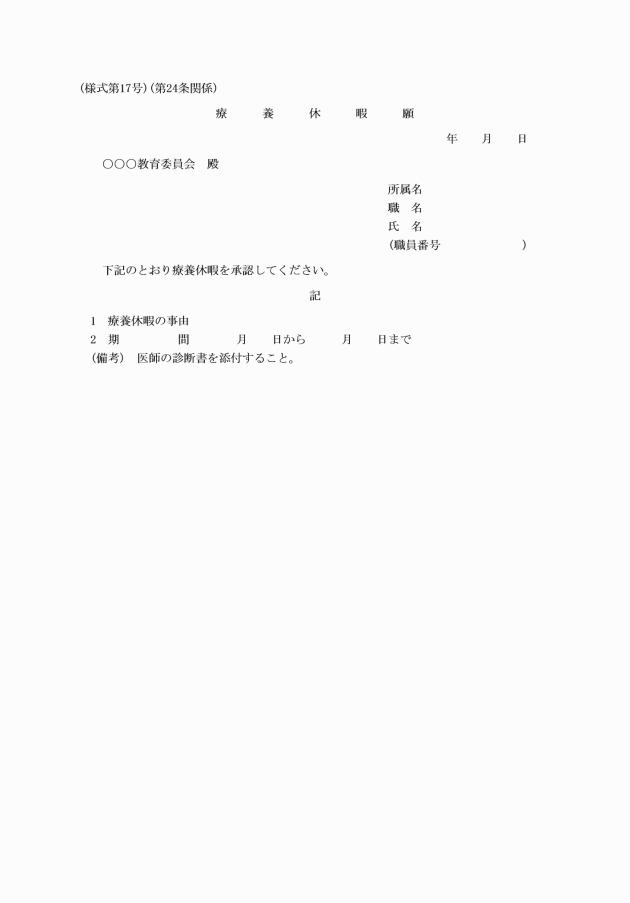

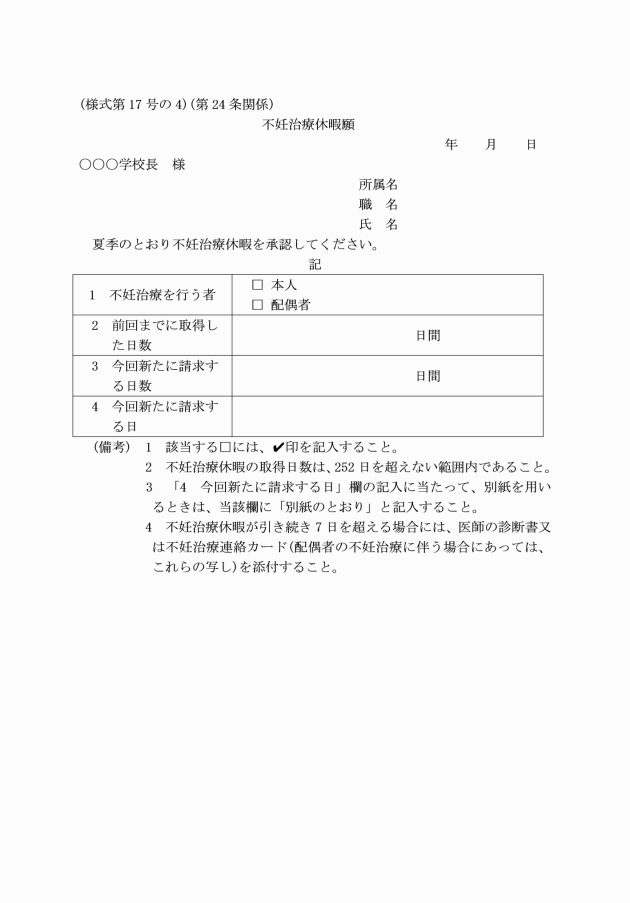

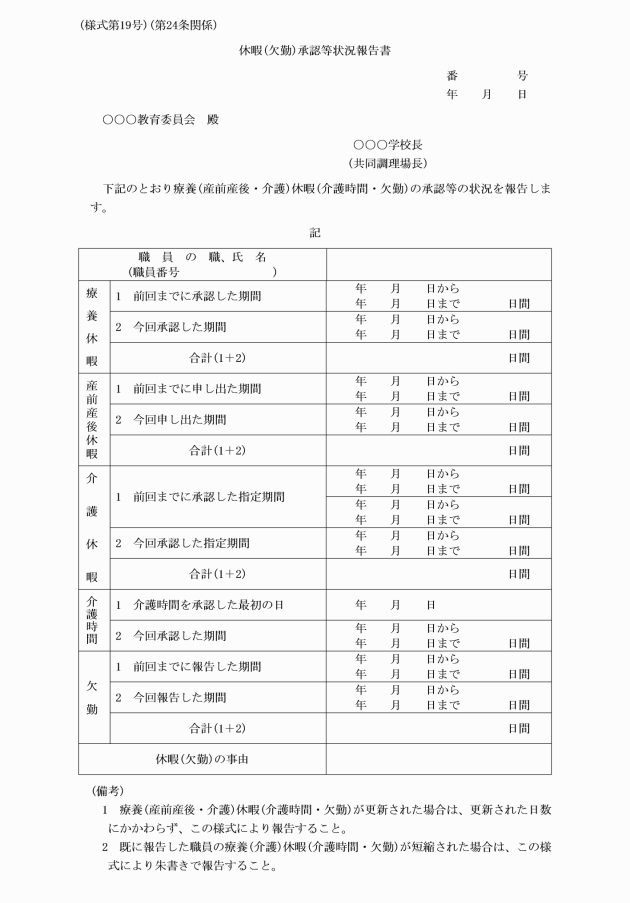

第24条 職員は、年次休暇を請求しようとするとき又は療養休暇(職員の妊娠4ヵ月以上の分べんに係る休暇(以下「産前産後休暇」という。)を除く。)若しくは特別休暇の承認を受けようとするときは、休暇等整理簿(様式第16号)により、あらかじめ校長の承認を受けなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由によりあらかじめ承認を受けることができないときは、電話等により連絡をするとともに、事後直ちに承認を受けなければならない。

(1) 日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の要介護者の必要な世話を行う場合 要介護者の状態等申出書(様式第16号の2)

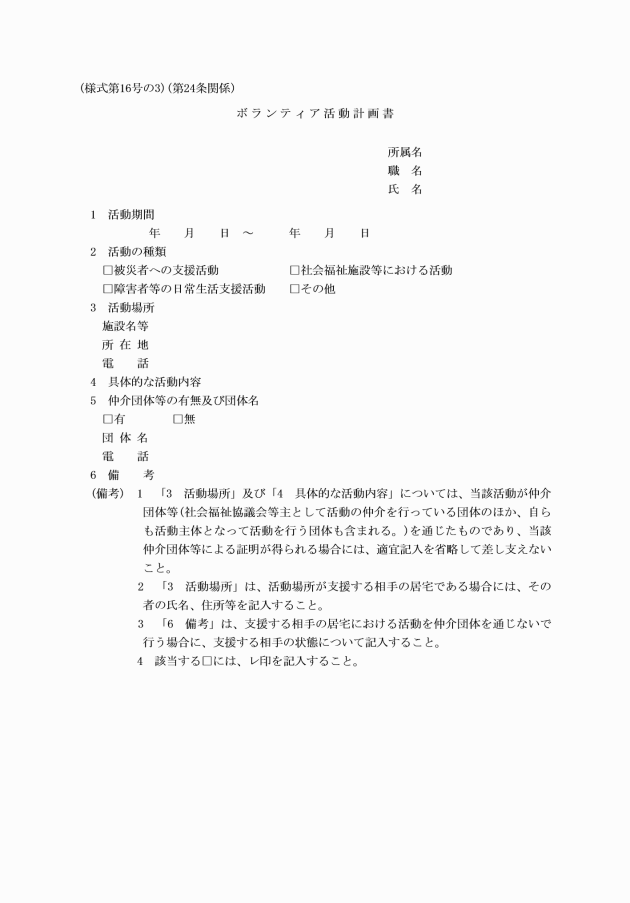

(2) 自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動を行う場合 ボランティア活動計画書(様式第16号の3)

3 職員は、療養休暇又は特別休暇が引き続き7日を超えるものであるときは、医師の診断書又はその他勤務をすることができない事由を証明するに足りる書類を校長に提出しなければならない。

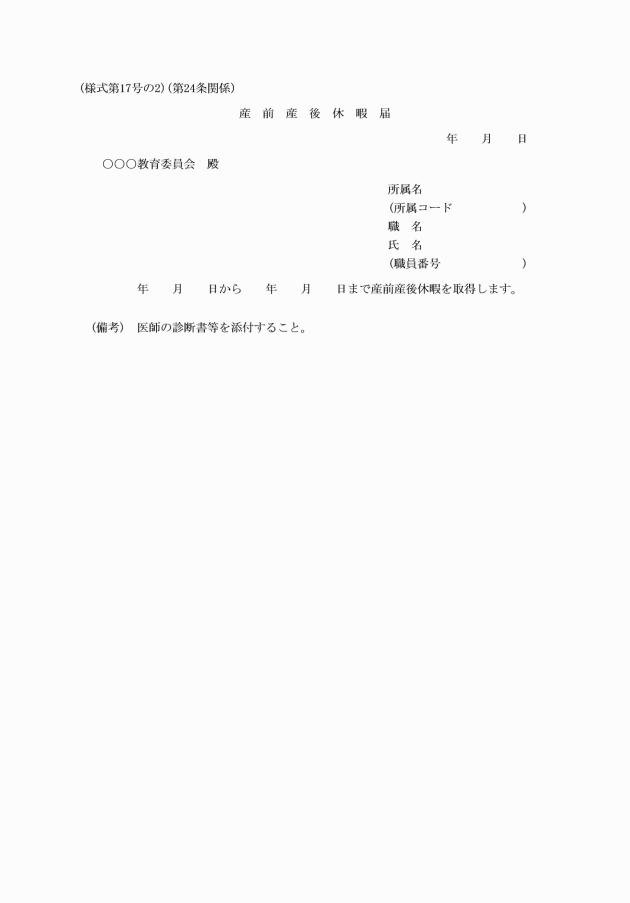

5 職員は、産前産後休暇を申し出るときは、あらかじめ、産前産後休暇届(様式第17号の2)に休暇の事由が確認できる書類を添えて校長に提出しなければならない。

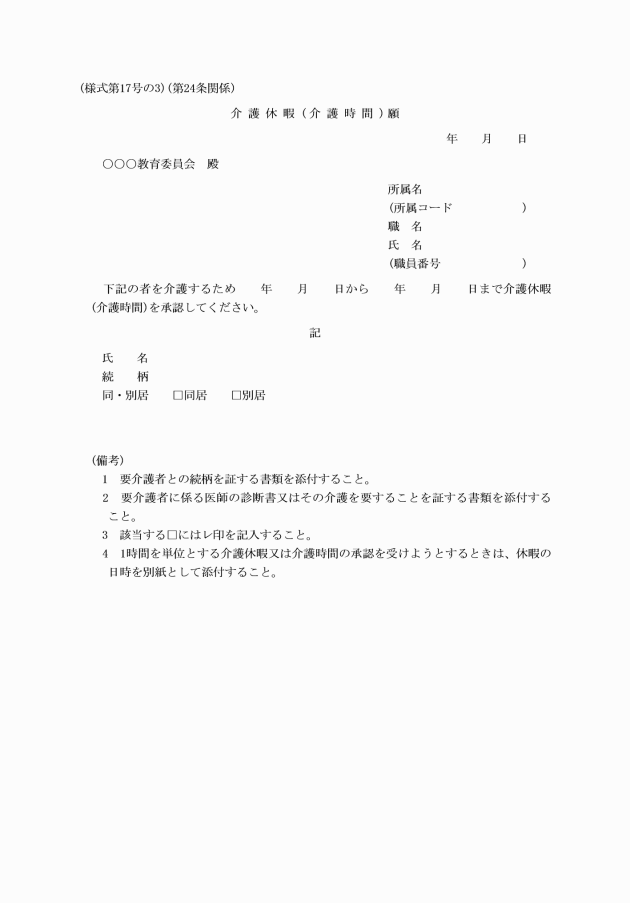

6 職員は、介護休暇又は介護時間の承認を受けようとするときは、あらかじめ、介護休暇(介護時間)願(様式第17号の3)に職員と要介護者との続柄を証明するに足りる書類及び要介護者に係る医師の診断書又はその介護を要することを証明するに足りる書類を添えて、校長に提出しなければならない。

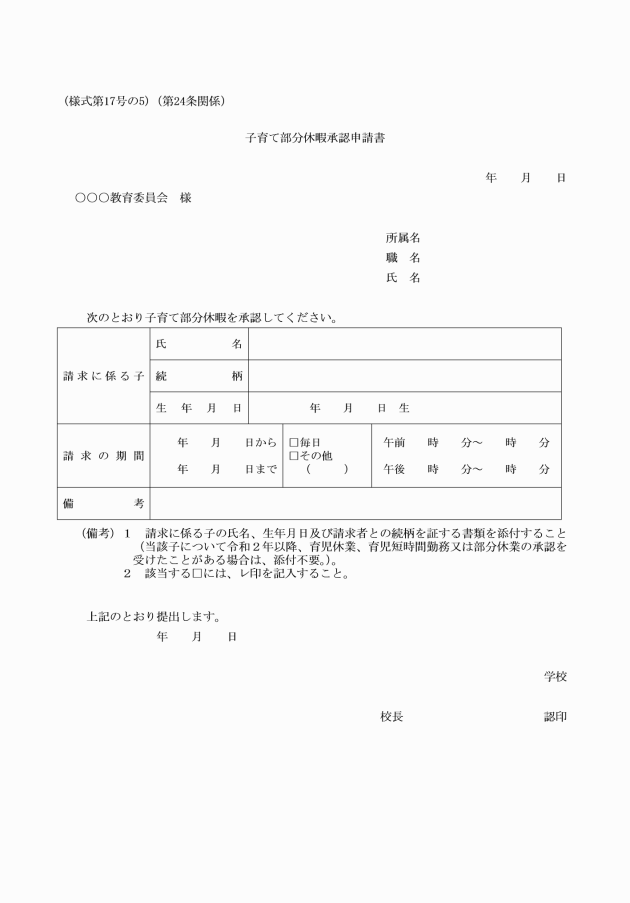

8 職員は、子育て部分休暇の承認を請求しようとするときは、あらかじめ子育て部分休暇承認請求書(様式第17号の5)を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

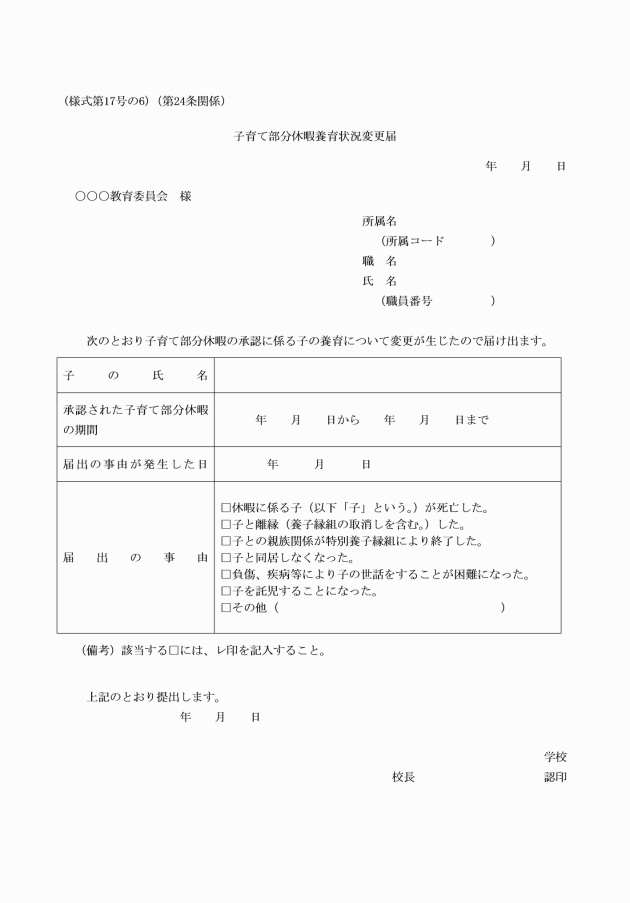

9 職員は、子育て部分休暇の期間中に、当該子育て部分休暇に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなったとき又は当該子育て部分休暇に係る子を養育しなくなったときは、遅滞なく子育て部分休暇養育状況変更届(様式第17号の6)を校長を経由して教育委員会へ提出しなければならない。

10 承認された子育て部分休暇の一部の取消しについては、第27条第5項の規定を準用する。この場合において、「部分休業一部取消整理簿(様式第27号の2)」とあるのは、「子育て部分休暇一部取消整理簿(様式第17号の7)」と読み替えるものとする。

11 校長は、職員の子育て部分休暇の期間が終了したとき、又は子育て部分休暇の承認が取り消されたときについては、第27条第6項の規定を準用する。この場合において、「部分休業取得状況報告書(様式第27号の3)」とあるのは、「子育て部分休暇取得状況報告書(様式第17号の8)」と読み替えるものとする。

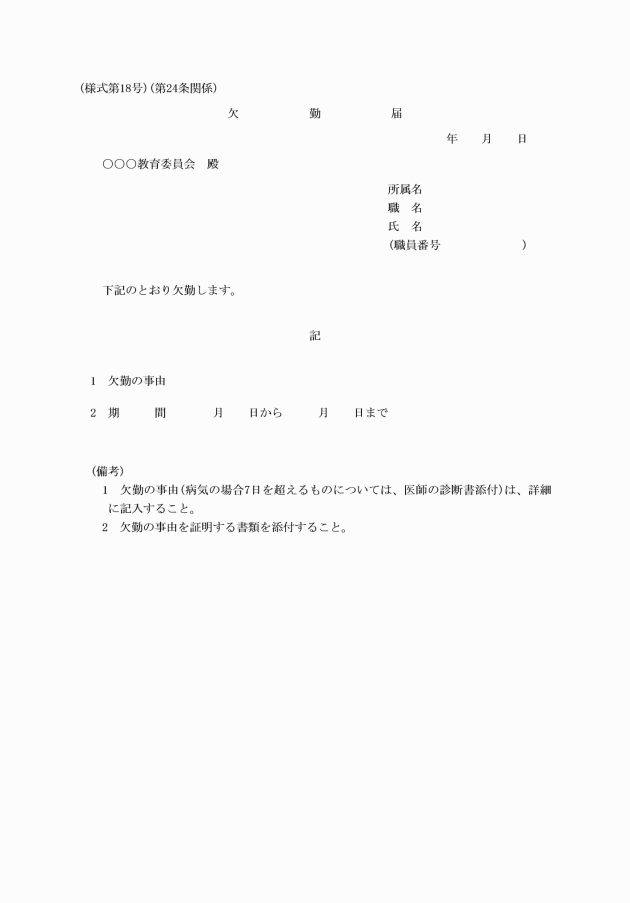

12 職員は、欠勤するときは、欠勤届(様式第18号)に勤務することができない事由を証明するに足りる書類を添えて、校長に提出しなければならない。

第25条 削除

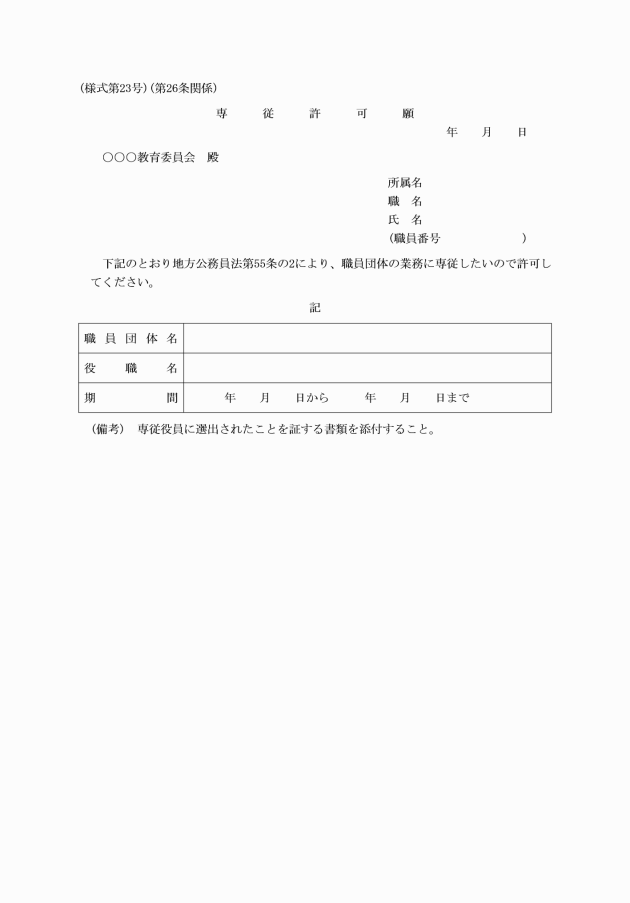

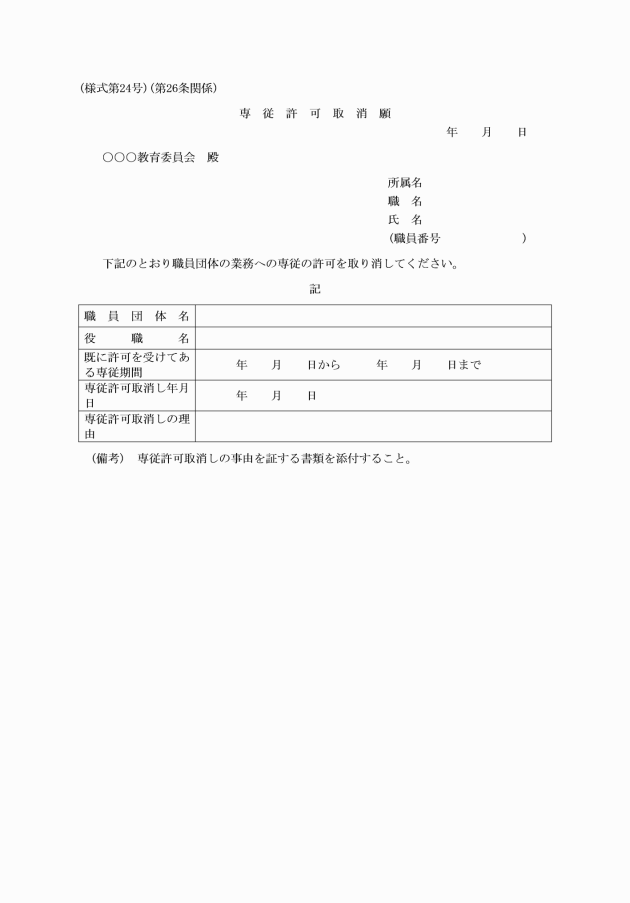

(専従許可)

第26条 職員は、法第55条の2第1項ただし書の規定により、登録を受けた職員団体の役員として専ら従事するための許可を受けようとするときは、専従許可願(様式第23号)を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

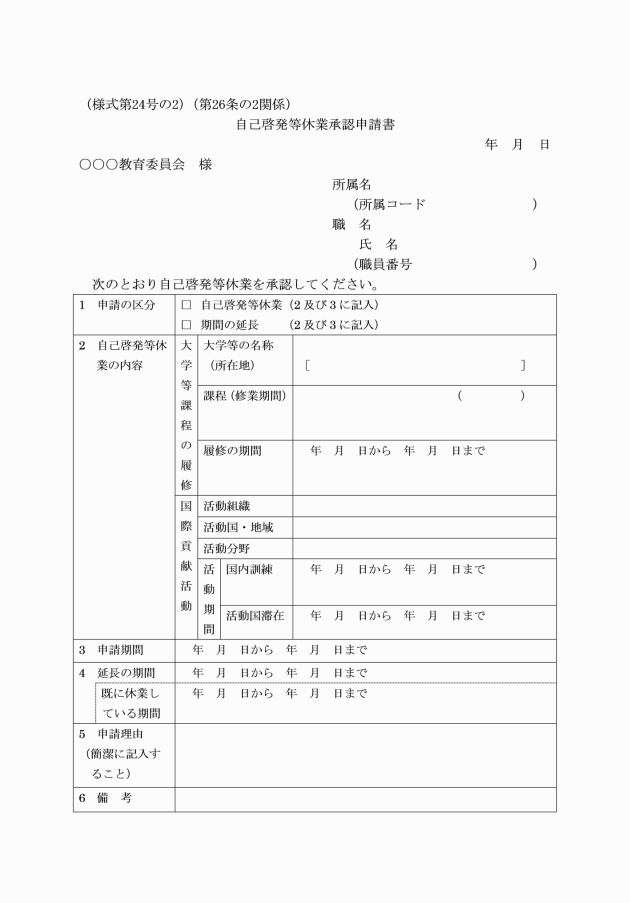

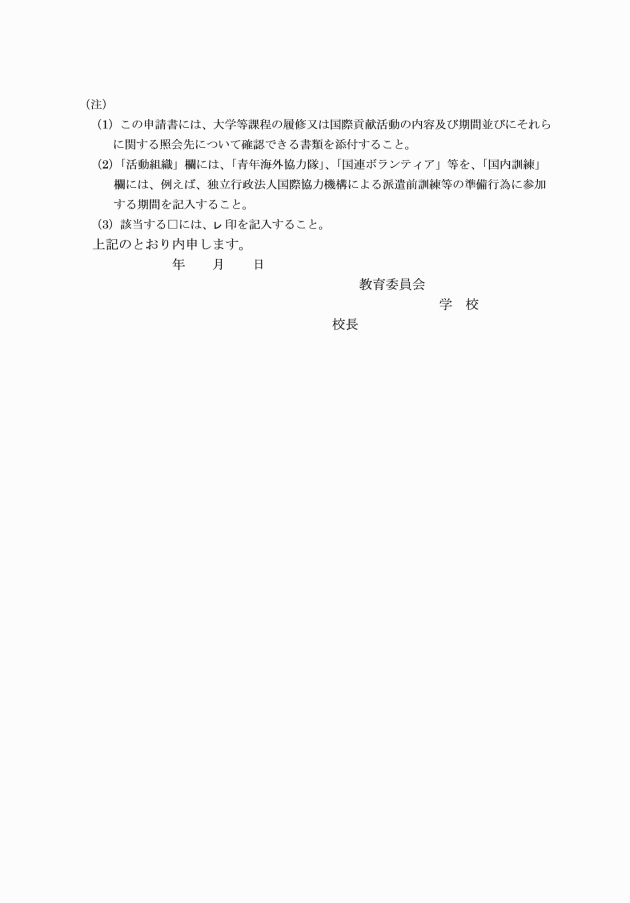

(自己啓発等休業)

第26条の2 職員は、自己啓発等休業(法第26条の5)の承認又は期間の延長の申請をしようとするときは、自己啓発等休業を開始しようとする日又はその期間の末日の翌日の30日前までに自己啓発等休業承認申請書(様式第24号の2)を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

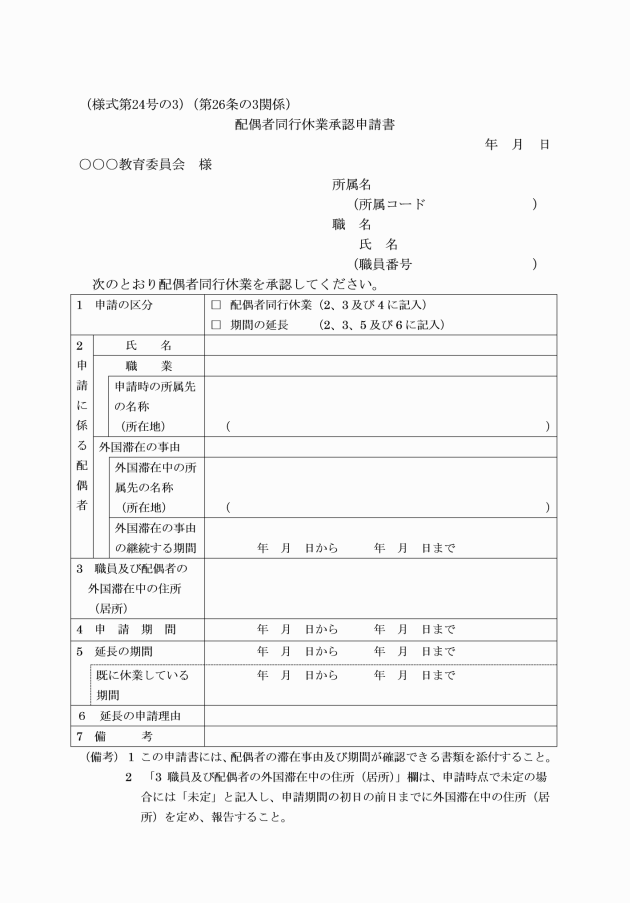

(配偶者同行休業)

第26条の3 職員は、配偶者同行休業(法第26条の6)の承認又は期間の延長をしようとするときは、配偶者同行休業を開始しようとする日又はその期間の末日の翌日の30日前までに配偶者同行休業承認申請書(様式第24号の3)を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

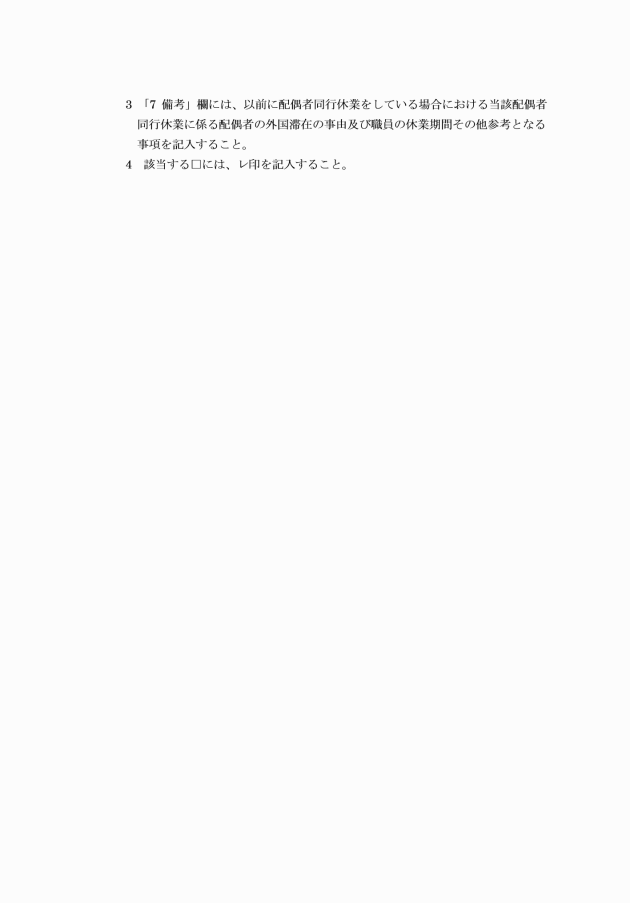

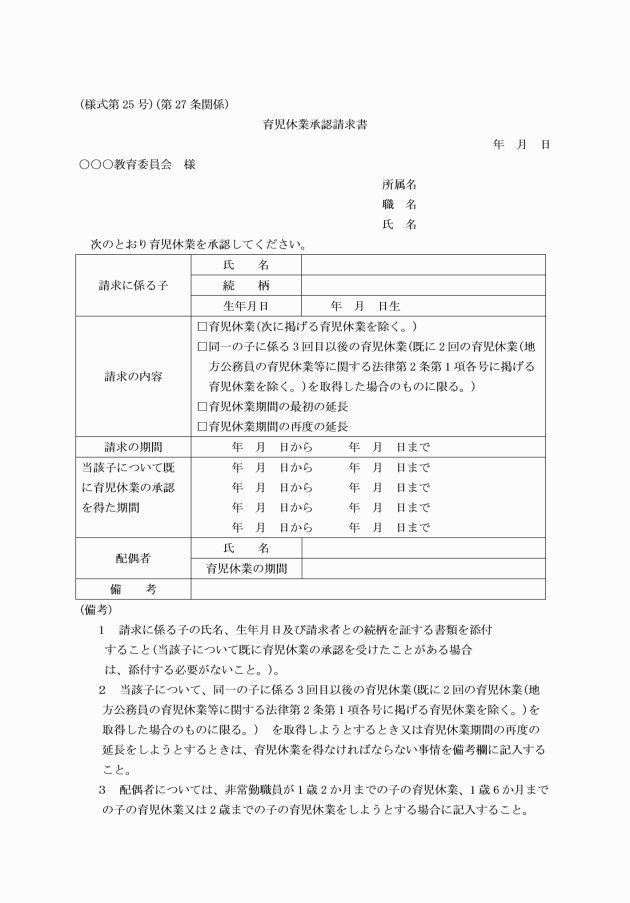

(育児休業等)

第27条 職員は、育児休業法の規定に基づき、育児休業の承認又は育児休業の期間の延長の承認を請求しようとするときは、育児休業又は育児休業の期間の延長をしようとする日の30日(次に掲げる場合にあっては、14日)前までに育児休業承認請求書(様式第25号)を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする。)の期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 職員の育児休業等に関する条例(平成4年山形村条例第8号。以下「育児休業条例」という。)第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が育児休業条例第2条の3第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする法定育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該法定育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

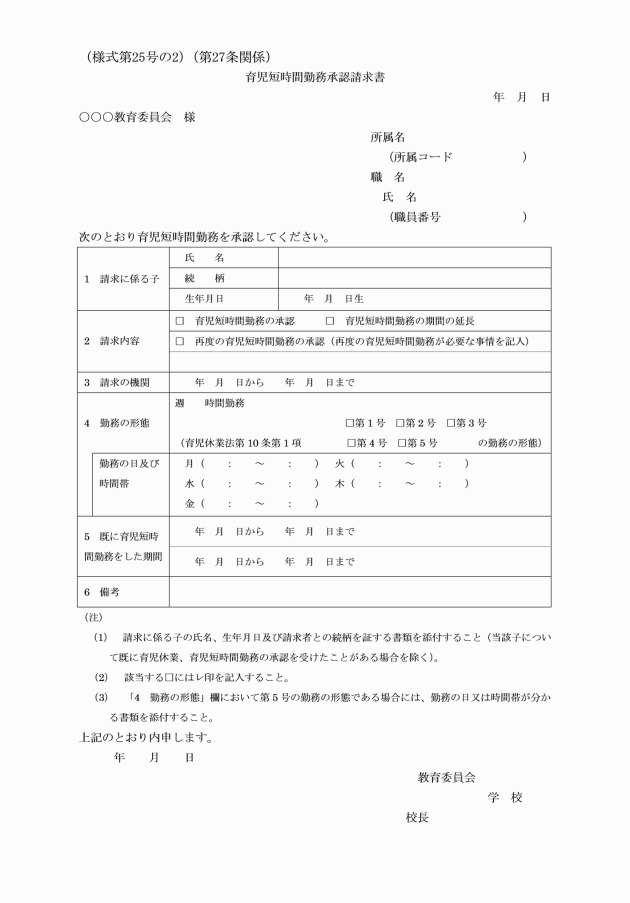

2 職員は、育児休業法の規定に基づき、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の承認を請求しようとするときは、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の30日前までに育児短時間勤務承認請求書(様式第25号の2)を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

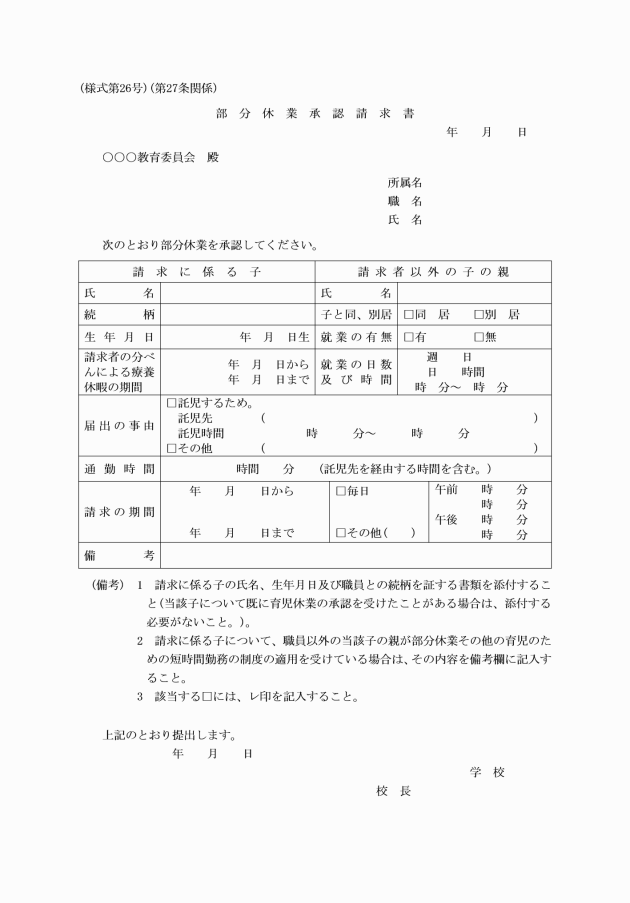

3 職員は、育児休業法の規定に基づき、部分休業の承認を請求しようとするときは、あらかじめ部分休業承認請求書(様式第26号)を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

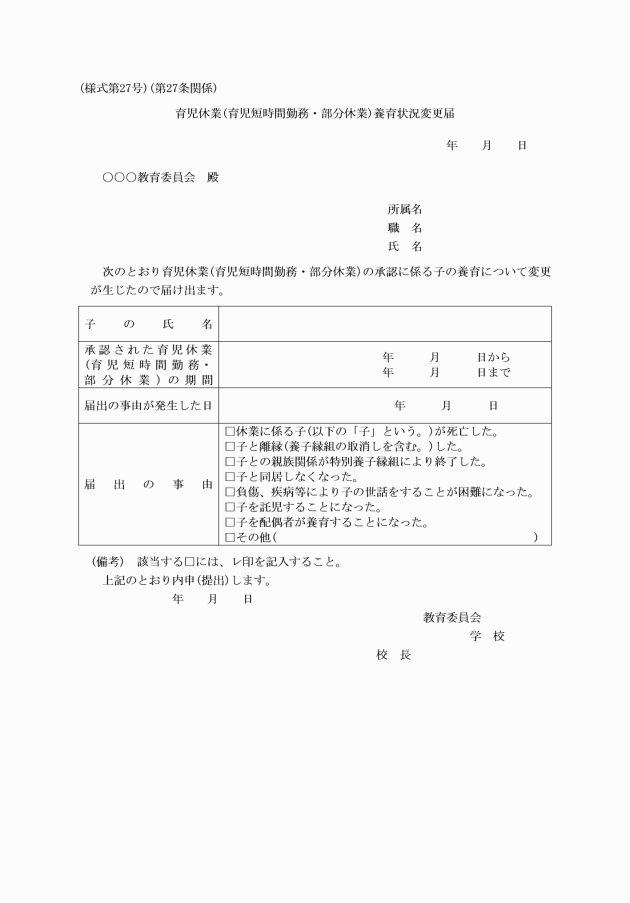

4 職員は、育児休業、育児短時間勤務又は部分休業(以下「育児休業等」という。)の期間中に当該育児休業等に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなったとき又は当該育児休業等に係る子を養育しなくなったときは、遅滞なく育児休業(育児短時間勤務・部分休業)養育状況変更届(様式第27号)を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

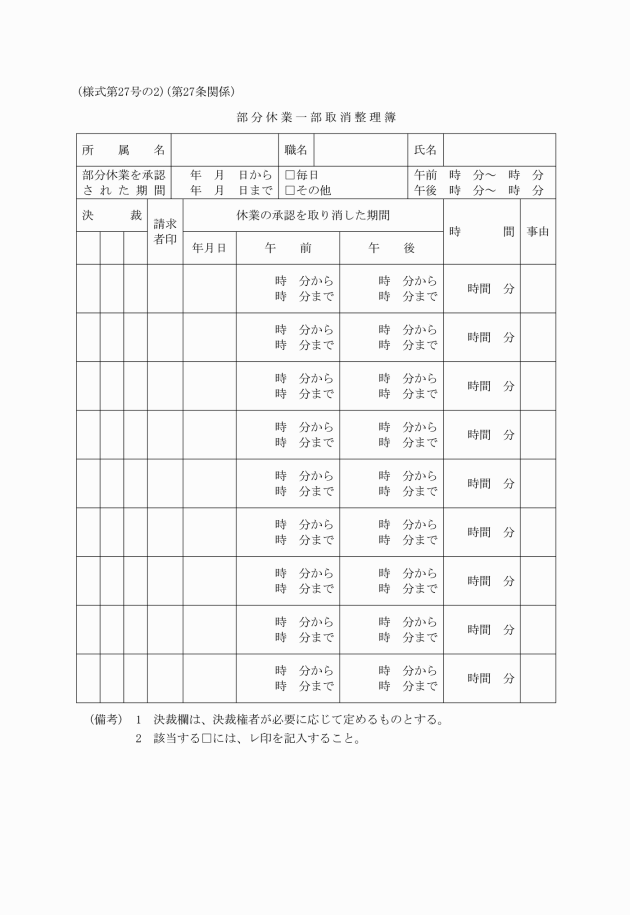

5 職員は、承認された部分休業の一部の取り消しを求めたいときは、部分休業一部取消整理簿(様式第27号の2)により、あらかじめ校長の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ校長の承認を受けるとができないときは、事後、直ちに承認を受けなければならない。

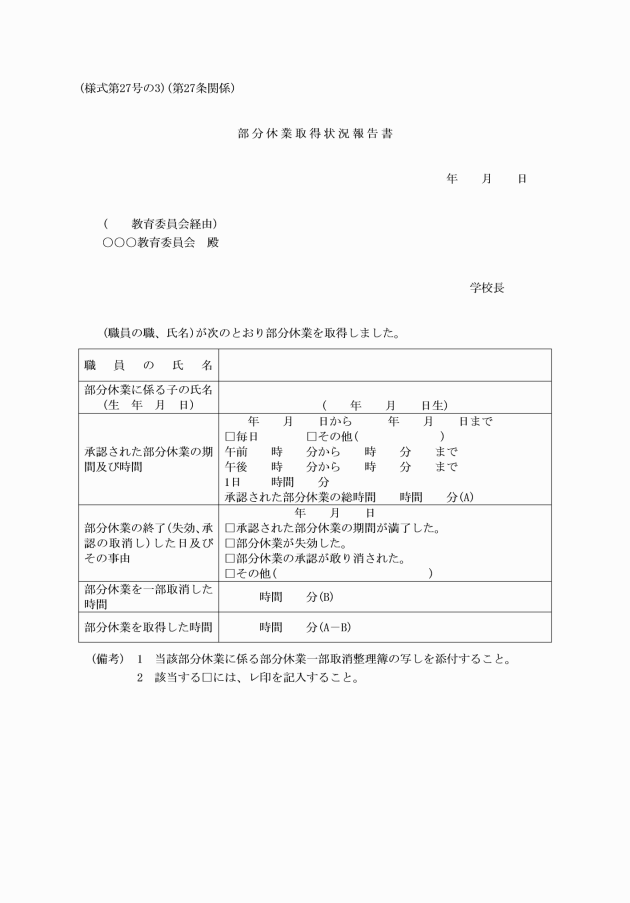

6 校長は、職員の部分休業の期間が終了したとき、部分休業が効力を失ったとき又は部分休業の承認が取り消されたときは、部分休業取得状況報告書(様式第27号の3)を教育委員会に提出しなければならない。

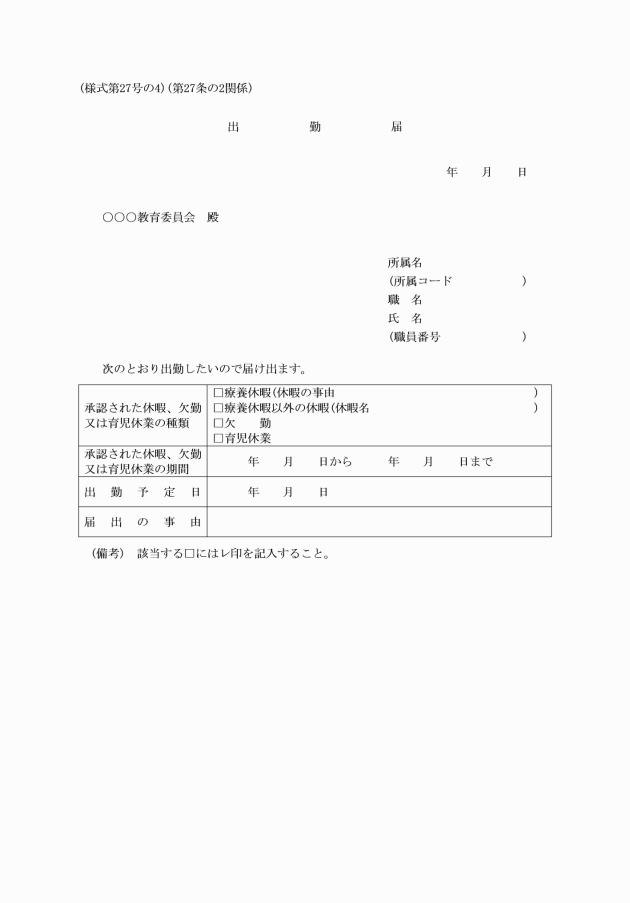

2 前項の場合において、校長は、心身の故障のための療養休暇又は欠勤中の職員が出勤しようとするときは、あらかじめ診断書の提出を求めることができる。

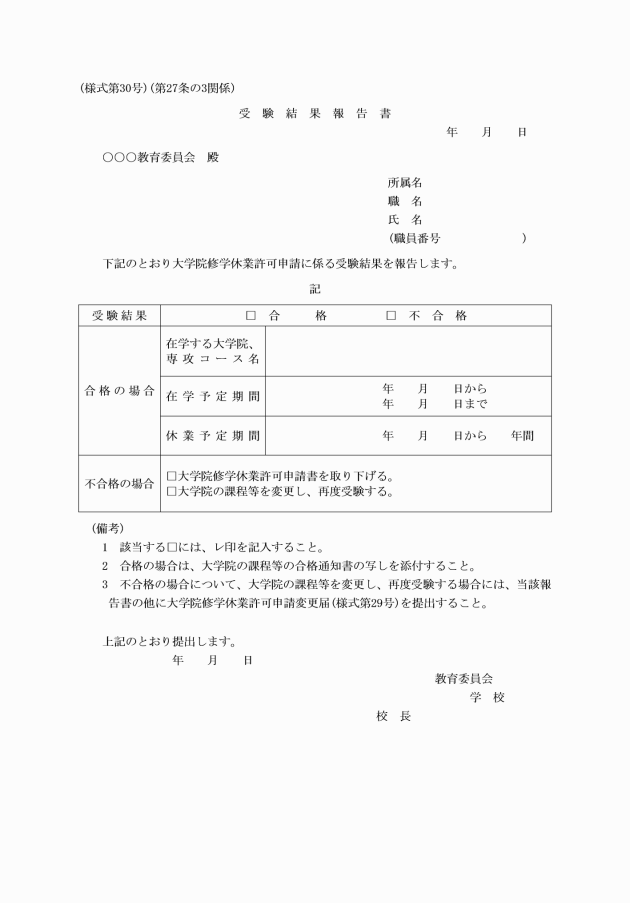

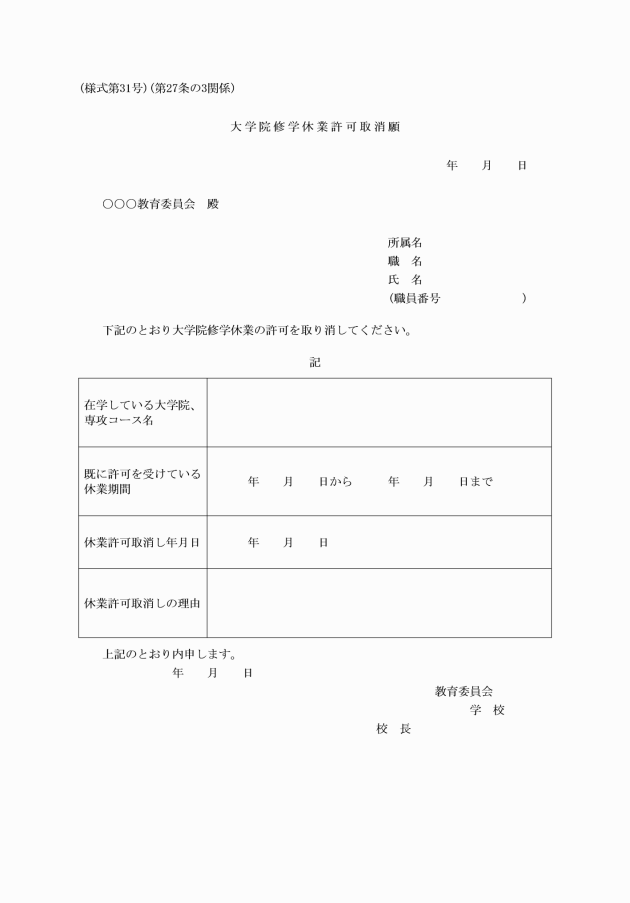

(大学院修学休業)

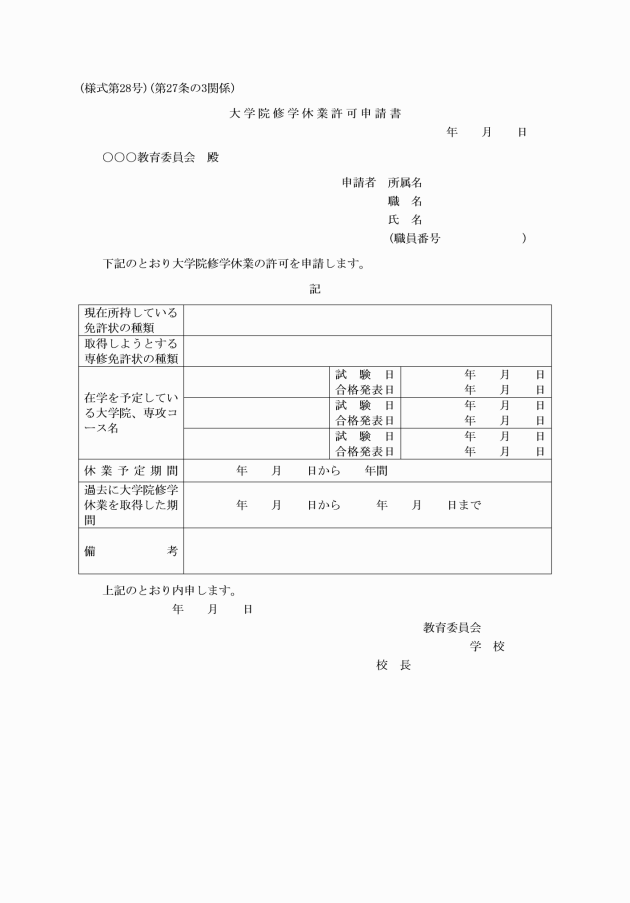

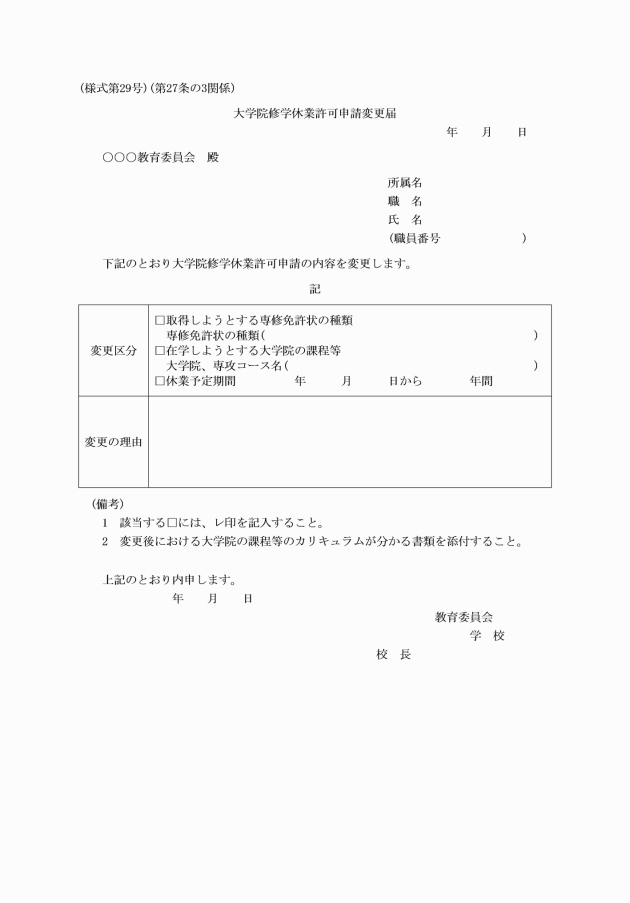

第27条の3 教育職員は、大学院修学休業(特例法第26条第1項に規定する休業をいう。以下この条において同じ。)の許可を受けようとするときは、大学院修学休業を開始しようとする日の属する年度の前年度の6月末日までに大学院修学休業許可申請書(様式第28号)を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(1) 取得しようとする専修免許状の種類

(2) 在学しようとする大学(短期大学を除く。)の大学院の課程若しくは専攻科の課程又はこれらの課程に相当する外国の大学の課程(次項において「大学院の課程等」という。)

(3) 当該休業予定期間

第6節 校長の服務

(校長の勤務地居住)

第29条 校長は、原則として勤務地に居住しなければならない。

(職員の健康管理)

第30条 校長は、常に、職員の健康の保持及び増進に努めなければならない。

(交通事故の防止)

第31条 校長は、常に、職員の交通道徳の向上を図るとともに、交通事故を未然に防止するため、適切な指導監督を行わなければならない。

(職員住所録等)

第32条 校長は、職員ごとに次に掲げる事項を記載した職員住所録を備え、これを整備し、保管しなければならない。

(1) 職名

(2) 氏名

(3) 住所、住所の目標及び位置並びに電話番号

(4) その他必要と認める事項

2 校長は、緊急の校務を職員に連絡できるように、職員連絡系統表を作成しておかなければならない。

(火災予防等)

第33条 校長は、常に、火災、盗難等の予防のための措置を講ずるとともに、所属職員に対して適切な指導を行わなければならない。

2 校長は、火災その他の非常災害の際に非常持出を要する重要な書類及び物品をあらかじめ区分し、非常の場合に備えて搬出しやすい場所に置き、その保管庫等には非常持出の表示をしておかなければならない。

(現金等の取扱い)

第34条 校長は、職員に対し、常に、現金、有価証券、物品等の取扱い及びその管理に厳正を期し、遺憾のないよう適切な指導をしなければならない。

(校長の出張)

第35条 校長は、県外に出張しようとするときは、出発日前3日までに出張の期間、目的地(連絡先)及び用務を電話等により教育委員会に連絡しなければならない。

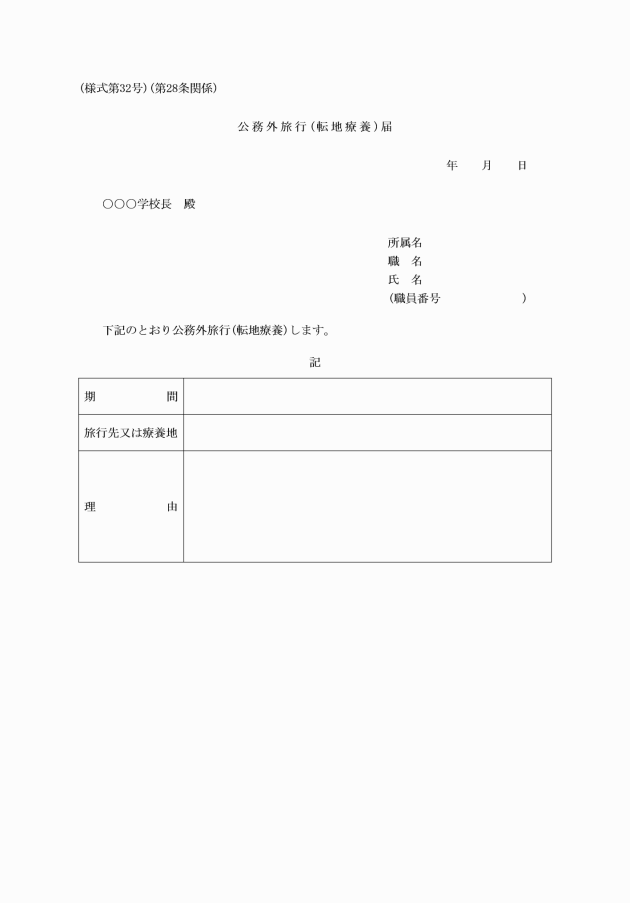

2 校長が、第28条の規定により休暇を取得しようとするときは、公務外旅行(転地療養)届の写しを教育委員会に提出しなければならない。

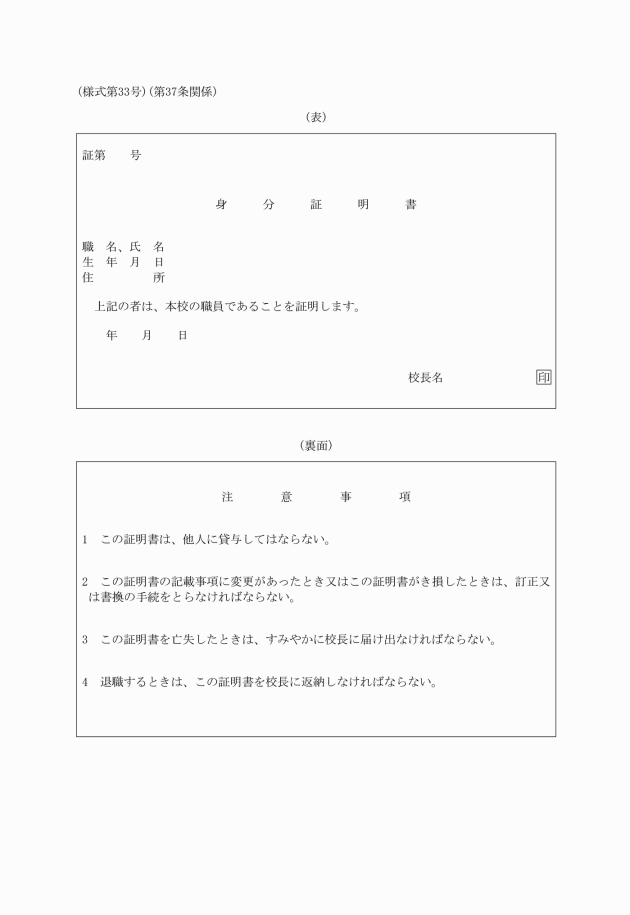

(身分証明書)

第37条 校長は、職員の申請に基づき、身分証明書(様式第33号)を交付するものとする。

第3章 非常の際の服務

(非常災害時等の服務)

第38条 職員は、非常災害の発生に対処するための緊急の事務については、別に定めるところにより、校長等の指揮に従い、迅速かつ的確に処理しなければならない。

(校舎等の災害時の服務)

第39条 職員は、校舎、共同調理場又はその付近に火災その他災害が発生したときは、臨機の処置をとるとともに、迅速かつ的確に行動しなければならない。

第4章 雑則

(補則)

第40条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は別に定める。

附則

(施行期日)

1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に旧規定の規定に基づいて提出されている願その他の書類は、それぞれのこの訓令の相当規定によって提出された願その他の書類とみなす。

附則(平成13年4月1日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成24年5月23日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

附則(平成29年3月1日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

附則(平成30年5月2日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

附則(令和2年12月28日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

附則(令和4年3月31日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月29日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日教育委員会訓令第4号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(様式第2号) 削除

(様式第20号)から(様式第22号)まで 削除